К 75-летию присуждения

К 75-летию присуждения

Сталинской премии

Николаю Назаровичу Кривцову,

вальщику, электропильщику

лесопункта «101-й километр»

Омутнинского леспромхоза

Кировской области

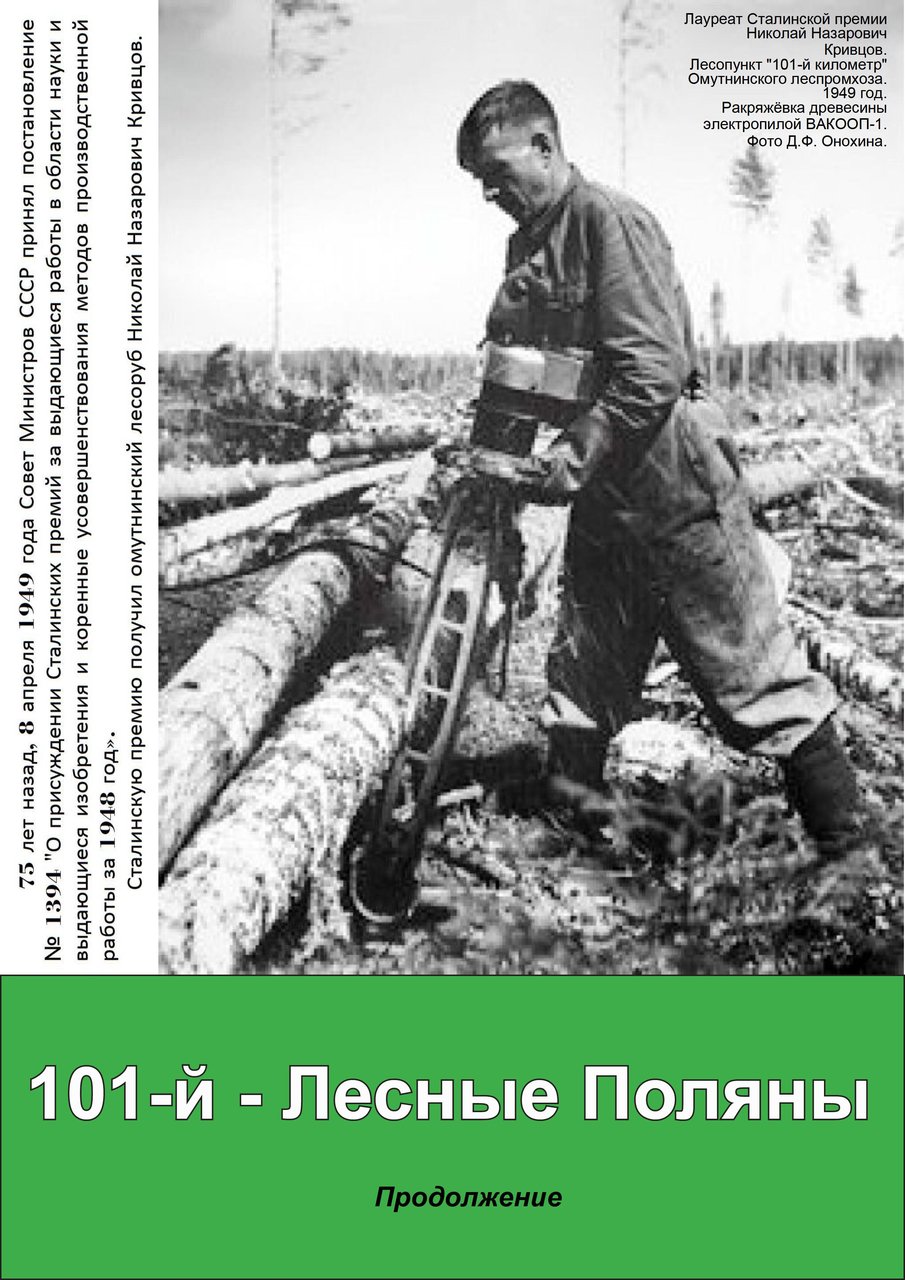

8 апреля 1949 года Совет Министров СССР принял постановление № 1394 «О присуждении Сталинских премий за выдающиеся работы в области науки и выдающиеся изобретения и коренные усовершенствования методов производственной работы за 1948 год». 9 апреля документ опубликован в «Правде» и других центральных газетах. В числе лауреатов – омутнинский лесоруб Николай Назарович Кривцов.

Благодарности

Не предполагал, что подготовка к рассказу о Николае Назаровиче Кривцове затянется надолго и потребует столько усилий. Опрометчиво думал, что для его биографии с лихвой хватит 2-3-х, ну, максимум, 5-ти страниц и такое же количество дней. Но когда я написал первые фразы и представил, что настрочу дальше, понял, что ничего не знаю. Как он жил, что делал, чего добился? И в чём всё-таки суть достижений, за которые его уважали, награждали, баловали, прославляли, ставили в пример и за которые он заслужил одно из самых высоких признаний государства – Сталинскую премию? Обрывки детских впечатлений, скупые реплики родителей, полные противоречий и неточностей сообщения прессы. Даже простой вопрос - где Кривцов заработал премию? - оказался настолько запутанным, что я даже сам начал сомневаться: на 101-м ли? В районной и областной печати, публичных выступлениях управленцев всегда фигурировал Песковский лесопункт. В центральной прессе и министерских документах – Омутнинский леспромхоз Кировской области. Где всё происходило? В Песковке? Омутнинске? Залазне? Ещё в каком-то другом месте? Очевидно, неблагозвучные «лесопункт 101-й километр» и «посёлок 101-й» уже тогда резали ухо и их старались избегать. Не посягался же никто на «74-й километр», который везде и всегда, когда речь шла о нём, присутствовал. Поэтому многие потомки жителей 101-го – бывшие и сегодняшние леснополянцы, даже слышавшие что-то о Кривцове – не знают, что несколько лет он жил на 101-м и у нас же заработал Сталинскую премию.

Тогдашние местные пропагандисты не думали о тех, кто будет - и будет ли вообще - читать их агитки и не утруждали себя точными названиями населённых пунктов, наименованиями лесоучастков, многими интересными и познавательными для потомков деталями труда и быта, природы, общественной обстановки. Они писали и говорили для современников, земляков, которые были осведомлены о многом, по умолчанию знали, кто и что это и где происходит.

Без помощи омутнинских и кировских краеведов, просто неравнодушных к своей истории людей мне вряд ли бы удалось отыскать, то, что попытался изложить в своём рассказе о Н. Н. Кривцове. Искреннее спасибо Киму Альбертовичу Лонну, Денису Шабалину, Василию Даниловичу Исупову, Алле Евгеньевне Плотниковой, Алексею Агафонову, Ольге Ивановне Курковой, работникам Омутнинского районного и Кировского областного архивов за советы, подсказки, поиски документов и других источников о жизни Николая Назаровича.

Сталинская премия Николая Кривцова

Ещё одна, но совершенно другая история человека нашего 101-го. Николай Назарович Кривцов. Он родился в омутнинском селе Залазна в 1910 году…

Этой фразой закончилась предыдущая часть моего повествования. Можно было бы продолжать биографию этого человека. Но я запнулся на данных о месте его рождения. Публичные источники излагают две версии родословной Кривцова. Залазнинцы с полной уверенностью в своей правоте однозначно считают Николая Назаровича своим земляком, семейная фамилия которого в их селе известна, по их мнению, с начала XIX века. В уроженцы Залазны Кривцова записывают Энциклопедия земли Вятской, Сборник научных трудов Вятского государственного университета, Википедия, переполненная ошибками, неточностями и выдумками «Энциклопедия Омутнинского района», большинство других вятских краеведов и публицистов. Второе издание Большой Советской энциклопедии обходит этот вопрос молчанием. Смуту в общее мнение вносит публикация газеты «Ленинец» за 6 мая 1979 года. В обширной статье П. Михайлова «Школа Кривцова» сообщается:

«Родом он из Донбасса. Его отец работал на угольной шахте саночником, потом забойщиком. Его заработка едва хватало на полуголодное существование. К тому же от изнуряющего труда стало быстро сдавать здоровье.

В 1917 году, незадолго до Великой Октябрьской социалистической революции, в поисках лучшей доли Кривцовы оказались за Вяткой, в глубокой, лесной стороне. И сын потомственного шахтера стал лесорубом».

Я знал всех омутнинских журналистов тех лет и могу с большой долей вероятности предположить, что автором является Пётр Посаженников. Не ведаю, какими источниками он пользовался, но редакции во главе с таким опытным и осмотрительным её руководителем как Аркадий Емельянович Петухов, наверняка о них было известно. Это и смущает. Залазнинцы в один голос зачисляют Кривцова в потомственные металлурги. Сомнения вроде бы может развеять другая заметка в «Ленинце», появившаяся к 60-летию Октябрьской революции (04.11.1977). Местный журналист Олег Хлыбов в корреспонденции «Улица Кривцова» приводит воспоминания самого Кривцова, напечатанные в первомайском номере этой же газеты, называвшейся в 1948 году «Голос рабочего»:

«...мой отец, старый лесоруб, помню, говорил мне, когда я заговаривал с ним об учебе: «Учиться нам, Николай, не для чего. У пня большой грамоты не требуется».

А вот вышло так, что в наше время и труд лесоруба требует грамотности, большой работы над собой».

То есть, не «сын потомственного шахтёра», «потомственного металлурга», а «старого лесоруба». Правда, потом я выяснил, что отцом Николай назвал отчима. Не знаю, по своей воле или это фантазии редакции, готовившей выступление Кривцова к публикации. Ну, да ладно, не в этом суть. Лесорубов на Донбассе было немного, да и то в основном в эпоху князя Потёмкина. Лес там почти не рубили, а сажали. А в Залазне и её округе лесорубов исстари - великое множество. Можно было бы положиться на авторитетные издания и отбросить прочь все сомнения. Но «червячок», заложенный П. Михайловым, шевелился. Местные и глобальные энциклопедии, не говоря уже о газетах, нередко тоже ошибаются. Например, большинство из них вообще не привязывают имя Кривцова к 101-му.

Ответ, вроде бы довольно убедительный, даёт известный кировский писатель Н. Ф. Васенёв.

Не знаю, сохранилась ли в фондах Муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотечно-информационный центр» Омутнинского района Кировской области (сегодняшние бюрократы далеко превзошли советских по части наименований территорий и заведений) книга Н. Васенёва «Омутнинские лесорубы», изданная Кировским издательством в 1948 году. Она была в местной библиотечной системе. Копию её мне прислал недавно уроженец омутнинского п. Васильевский, а ныне врач из города Мирный Архангельской области и большой патриот своей малой родины Алексей Агафонов.

Николай Федорович съездил к Кривцову в январе 1948 года. Познакомился с ним, побывал на лесосеке, посмотрел, как работает Николай Назарович. И, конечно же, из первых рук узнал его биографию. Результатом поездки на 101-й стала брошюра «Омутнинские лесорубы», выпущенная десятитысячным тиражом под редакторством другого писателя-земляка Б. Порфирьева.

Ник. Васенёв пишет:

«Николаю Назаровичу Кривцову сейчас 37 лет. Из них 20 лет он работает в лесу, родился Кривцов в селе Залазна, Омутнинского района, Кировской области. Малоземелье и низкие урожаи с давних времен заставляли крестьян искать заработка в отхожих промыслах. Поэтому залазнинцы почти поголовно лесорубы. И лесорубы хорошие, умелые.

Отец у Кривцова сначала был шахтером, а потом тоже лесорубом. И сам Кривцов с семнадцати лет пошел на эту работу».

То есть, сам Кривцов подтвердил, что родился в Залазне, а не на Донбассе. Но вот как быть с отцом-шахтёром и отцом-лесорубом? Если с лесорубом сразу понятно, то ситуация с шахтёром требует объяснения. Хотя и она только на первый взгляд кажется сложной. Даже для мало-мальски знающих свой край людей, если заменить слово «шахтёр» на «рудокоп», станет всё ясно. И с крестьянином-отцом тоже ничего странного. С малоземельем и низкими урожаями можно согласиться, если предположить, что предки Николая Назаровича из местных крестьян, искавших заработки в отхожих промыслах, а не заводчане, правда, тоже крестьяне, но пришлые, появившиеся в Залазне не по своей, а воле заводчика, для которых главными занятиями были определены металлургия, добыча руды и лесозаготовки.

15 мая 1790 года Вятская казённая палата сообщала о переведённых поручиком Мосоловым, родоначальником и хозяином новых металлургических предприятий из Тульского наместничества на Залазнинский завод 42 души мастеровых. Мосолов также насильно переселил сюда со своих Шурминских заводов более 1000 крепостных. Многие мастеровые – выходцы из Тульской и других близлежащих к Москве губерний: Гусевы, Головановы, Журавлёвы, Карачаровы, Киреевы, Кривцовы, Курковы, Медведевы, Портновы, Пшеничниковы, Рудаковы, Соболевы, Толкачёвы, Филатовы, Черепенниковы, Ченцовы… Завод работал на местной железной руде, древесном угле и дровах. В 1797 году, например, он имел 199 рудников и десятки тысяч десятин леса. Есть сведения, что в 1891 – 1895 годах в Холуницком горном округе, куда входил тогда Залазнинский завод, выдавалось на-гора почти по 3 миллиона пудов железной руды. Люди, работавшие на рудниках, назывались не иностранным словом «шахтёры», а исконно русским – «рудокопы». В Залазне было много рудокопов, которых через несколько десятилетий наши журналисты и писатели переименовали в шахтёров. Так что все, кто называл Кривцова потомственным и шахтёром, и лесорубом, по-своему правы. Видимо, предки его хлебнули и того, и другого. А журналисты, встречавшиеся с Николаем, уже каждый, в зависимости, от стоявших передним задач и личных интересов, выпячивал то одну, то другую сторону биографии своего героя.

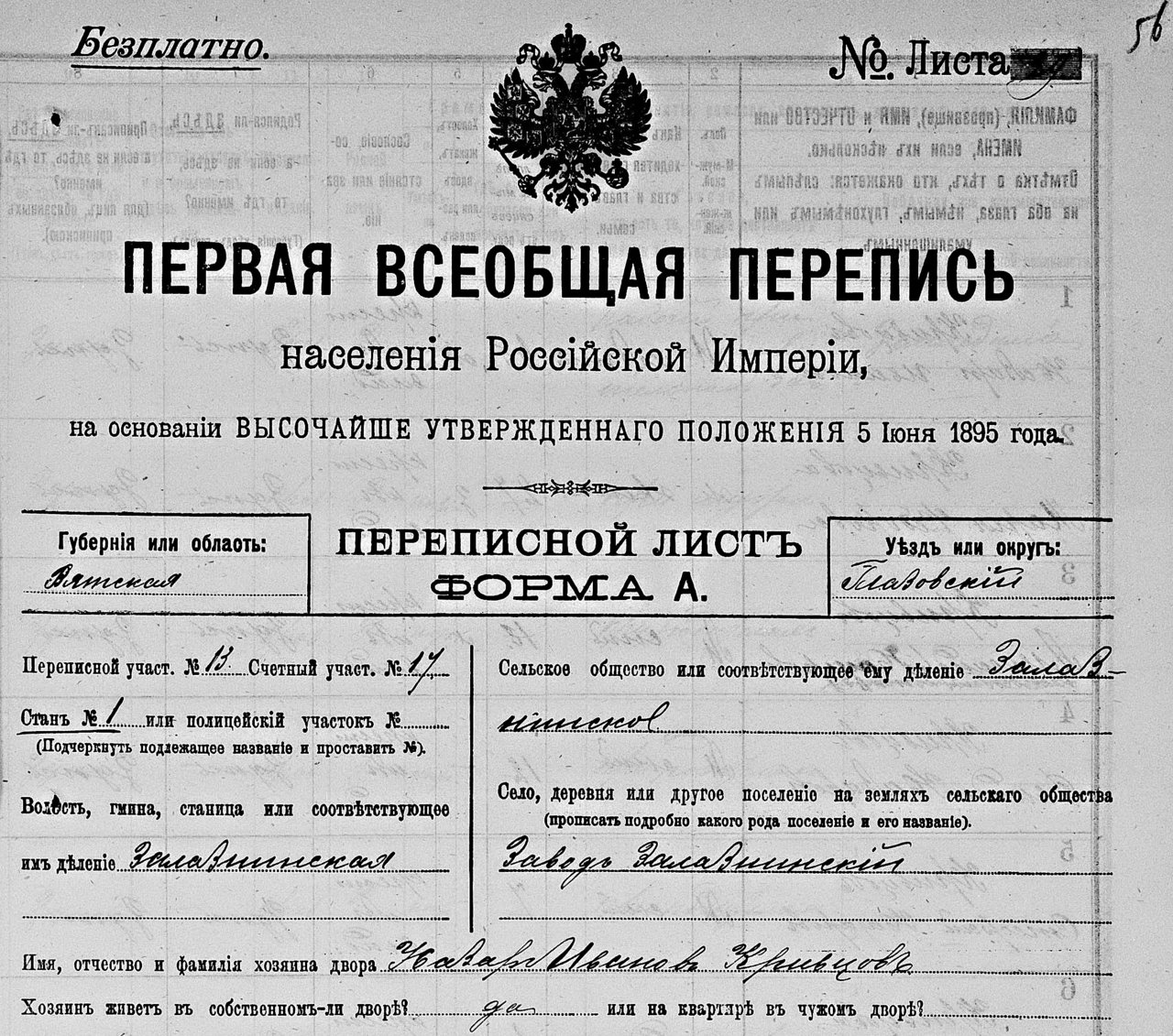

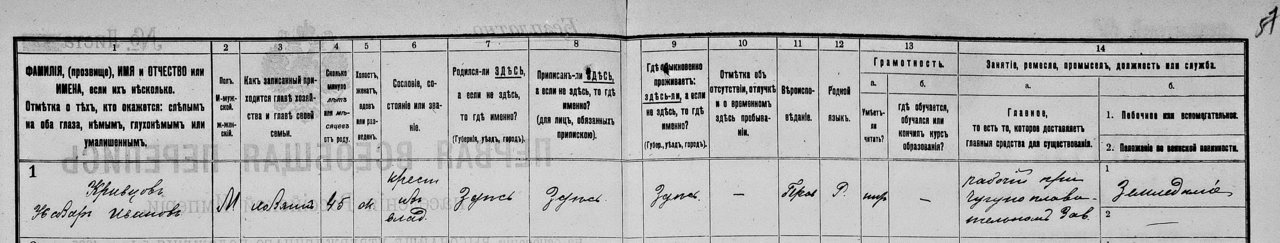

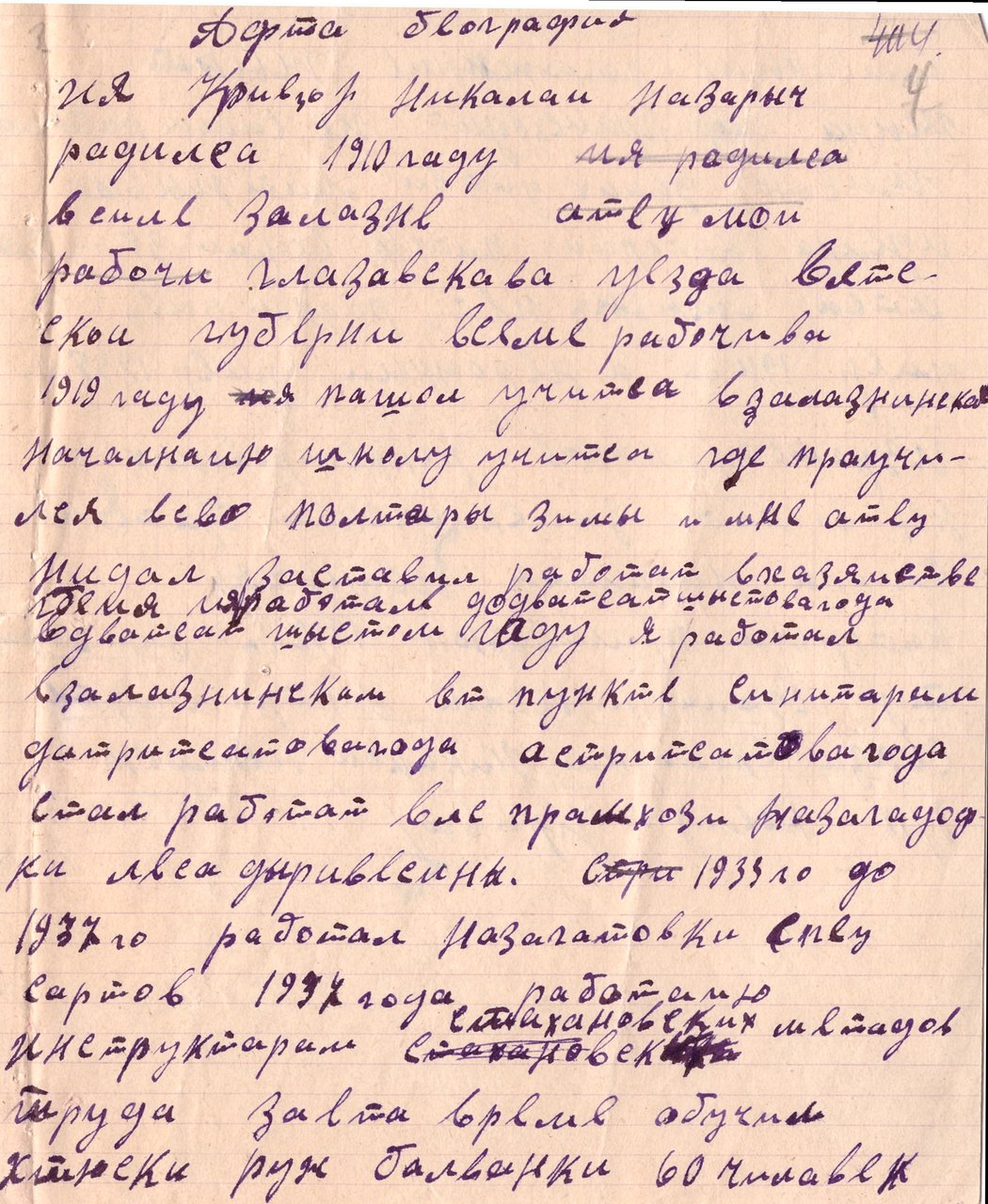

В графе «Родился ли здесь…» переписного листа первой всеобщей переписи населения Российской Империи указано: «Здесь». Но может быть уезжал Назар Иванович на заработки в Донбасс, и Николай родился там? Точку в моих изысканиях поставила автобиография Н. Н. Кривцова, написанная им 9 сентября 1938 года при подаче заявления о приёме в ВКП(б).

Копию этого документа прислал мне омутнинский энтузиаст-краевед Василий Данилович Исупов. Оригинал позднее я нашёл в Кировском областном архиве. В автобиографии Кривцов сообщает, что родился в 1910 году в семье рабочего. В 1919 году пошёл в Залазнинскую начальную школу, где «проучился всего полторы зимы». «Неродной отец» не дал учиться дальше, заставил помогать ему в своём хозяйстве. В 1926 году Николай устроился санитаром на ветеринарный пункт. С 1930 года он начинает путь лесоруба, несколько лет – на заготовке «спецсортов». С 1937 года работает «инструктором стахановского труда». Женат, двое детей. Родной отец умер в 1911 году, а неродной – в 1935-м. Помогает больной матери. Репрессированных родственников не имеет.

Проходив в школу «полторы» зимы, Николай лучше владел пилой, чем пером. Поэтому я решил пересказать, а не давать биографию в авторском варианте. Она очень короткая, скупая на слова, как и её хозяин. Это сегодня полтора класса школы нас удивляют, а в ту эпоху такое «образование» было обычным для вятско-камских крестьян, родившихся в начале XX века, хотя на Залазнинских заводах всё обстояло гораздо лучше. С 1838 года здесь работало народное училище. Но родителей, желающих, отдать туда своих детей, было мало. Если в первый год здесь набиралось грамоты 6 детей, то и через пять лет их число всё ещё оставалось мизерным для многотысячного посёлка. Разбирая архивные документы, я постоянно встречал записи: «неграмотный», «умеет читать», нечасто – «умеет читать и писать», и уж совсем редко – сообщение о нескольких классах церковно-приходской школы или народного училища. Меня удивляет и даже порой поражает способность тысяч и тысяч неграмотных и полуграмотных молодых русских людей быстро учиться, успешно осваивать новую технику и передовые методы труда, самим двигать вперёд научно-технический процесс. Таким оказался и Николай Кривцов.

Ветеринарный пункт в Залазне или закрыли, или штат его значительно сократили. Молодой парень остался без работы. А тут началось строительство железнодорожной ветки Яр-Фосфориты, одновременно появился Омутнинский леспромхоз треста «Севвостлес» с несколькими участками вдоль строящей дороги. Сразу потребовалось очень много рабочих. Сначала Николай временно подрядился на ремонт плотины Залазнинского пруда, который вёл леспромхоз, а в декабре 1930 года вошёл, как тогда говорили, в «состав постоянного кадра» и переключился на лесозаготовки.

Однако не успел Кривцов проявить себя на новом поприще, как попал в серьёзную передрягу, чуть ли не поломавшую всю его жизнь. Подробностей этой истории я не нашёл. В личном деле члена ВКП (б) только сообщается, что он осуждён по закону от 7 августа 1932 года на 10 лет «за хищение социалистической собственности». Этот срок был самым большим перед следующей за ним мерой, высшей – расстрелом. С 8 марта 1933 до 22 ноября 1933 года Николай отбывал наказание в Балахнинском исправительно-трудовом лагере ОГПУ. Горьковский краевой суд 22 октября 1933 года отменил приговор, прекратил дело и снял судимость.

Некоторые краеведы предполагают, что в колонии Кривцов научился вытёсывать из берёзы ружейную болванку, полагая, что раньше он никогда не занимался этим ремеслом, а тут по возвращении на родину сразу взялся за него. Ник. Васенёв несколько по-другому описывает события: Кривцова поставили на заготовку болванки, он работал в паре с опытным рабочим Толмачёвым и учился у него. Вначале не получалось. Напарник при норме 6 штук в смену легко делал 7-8, Николай – три-четыре.

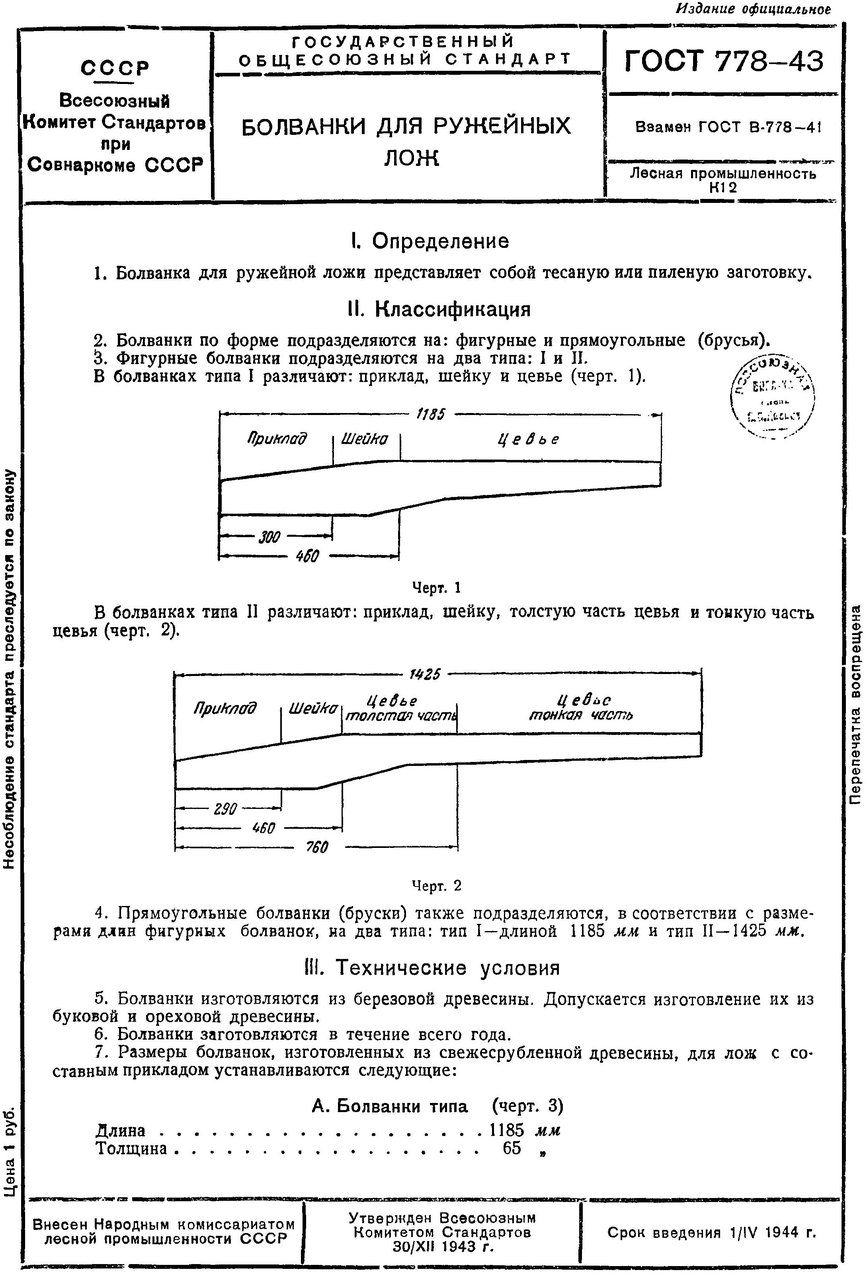

Я думал, уже само слово болванка не предполагает чего-то сложного. Понял, ошибался. Нашёл ГОСТ 778-43 «Болванки для ружейных лож», утверждённый Всесоюзный Комитетом Стандартов при Совнаркоме СССР 30 декабря 1943 года. Он значительно упрощён по сравнению с предыдущим - нужно было без промедления наладить производство миллионов винтовок и автоматов. Но и в таком виде предъявлял довольно высокие требования к качеству заготовок. До войны нормы стандартов были гораздо жёстче. Заготовки прикладов для винтовок Мосина и автоматов – важный военный заказ, поэтому в годы войны умельцев, способных выполнять норму по изготовлению таких изделий на фронт не забирали.

Я думал, уже само слово болванка не предполагает чего-то сложного. Понял, ошибался. Нашёл ГОСТ 778-43 «Болванки для ружейных лож», утверждённый Всесоюзный Комитетом Стандартов при Совнаркоме СССР 30 декабря 1943 года. Он значительно упрощён по сравнению с предыдущим - нужно было без промедления наладить производство миллионов винтовок и автоматов. Но и в таком виде предъявлял довольно высокие требования к качеству заготовок. До войны нормы стандартов были гораздо жёстче. Заготовки прикладов для винтовок Мосина и автоматов – важный военный заказ, поэтому в годы войны умельцев, способных выполнять норму по изготовлению таких изделий на фронт не забирали.

Приклад и цевьё винтовки, которые получались из болванки, во многом влияли на точность боя оружия, тем более что ложе у винтовок примыкало к стволу на большой длине. Поэтому, прежде всего надо было найти в лесу подходящее дерево. Лучшими считались орех, бук и вяз. Но где же их возьмёшь в северных лесах, а южные давно оскудели. В тридцатые годы, перед войной винтовок требовалось много, и в ход пошла родимая берёза. Омутнинский леспромхоз тоже получил задание на поставки ружейной болванки.

Дело было новое и трудное: правильно разделать хлыст на кряжи, быстро увидеть малейшие пороки древесины, выбрать годное бревно, расколоть его по всей длине на четыре части и уже из каждой, тут же в лесу, вытесать по шаблону болванку. Как работёнка? Многие мужики не выдерживали, уходили, считая, что учиться долго и бесполезно, только время и деньги терять. Николай же упёрся. Невысокого роста, крепко сбитый, стремительный, он был очень вынослив. Помогли так же природная смекалка, глазомер и твёрдость руки. Он быстро сориентировался, понял, что надо, прежде всего, точнее определять качество ещё несрубленной берёзы. Это сэкономит много времени, избавит от лишнего труда. Расколоть кряж длиной в полтора метра на четыре равные доли – тоже непростая задачка. Если поленья получились кривые или клином – всё насмарку, берись за другой чурбак. Кривцов использовал стальные клинья, которые до него ни-кто в леспромхозе не применял.

Через пару недель он уже стал давать шесть-семь болванок, а через месяц обогнал своего учителя, вытёсывал до 12 штук в день. Таких результатов ни у кого ещё не было. В производственной характеристике, выданной администрацией леспромхоза при вступлении Николая в компартию, отмечается, что «при норме 10 штук Кривцов вытёсывал 20 –25, а в некоторые дни по 30 штук».

С полутора классами начальной школы, он обладал даром наставника, способного не теоретически, а предметно показать, что и как надо делать. «Быстро простым понятным языком и личным примером передавая свои навыки и способы работы другим рабочим-тесарям, т. Кривцов быстро завоевал громадный авторитет и уважение всеми рабочими…», - говорится в характеристике. Обучил изготовлению ружейной болванки почти 60 человек, большинство из которых вскоре стали стахановцами. В один из зимних сезонов Николай не только наставлял прикреплённых к нему колхозников, но и выполнил с ними план всего леспромхоза – 80 тысяч болванок.

Источники по-разному указывают время, когда Кривцов работал на лесоповале. Ник. Васенёв, например, считал, что с 1935-го года. В личном деле и автобиографии Кривцова упоминаются факты активного участия Николая в заготовках ружейной болванки и хомутных клещей вплоть до 1938 года. И то, и другое не противоречат друг другу. Специфика деятельности леспромхозов тех лет – сезонная работа, массовый наплыв с началом зимы неопытных деревенских сезонников, несовершенные технологии, ручной труд, плановые задания – определяла круг занятий кадровых рабочих. В течение года, в зависимости от конкретных задач и природных условий, им приходилось заниматься разными делами: валить лес, разделывать хлысты на деловую древесину и дрова, заготовлять ружейную болванку и хомутные клещи. Часто они были не просто рабочими, а инструкторами, наставниками сезонников - колхозников и добровольцев из городов. С октября 1937 по май 1939 года Кривцов, например, числился инструктором стахановских методов труда, после курсов повышения квалификации в г. Свердловске – «специалистом лесозаготовок».

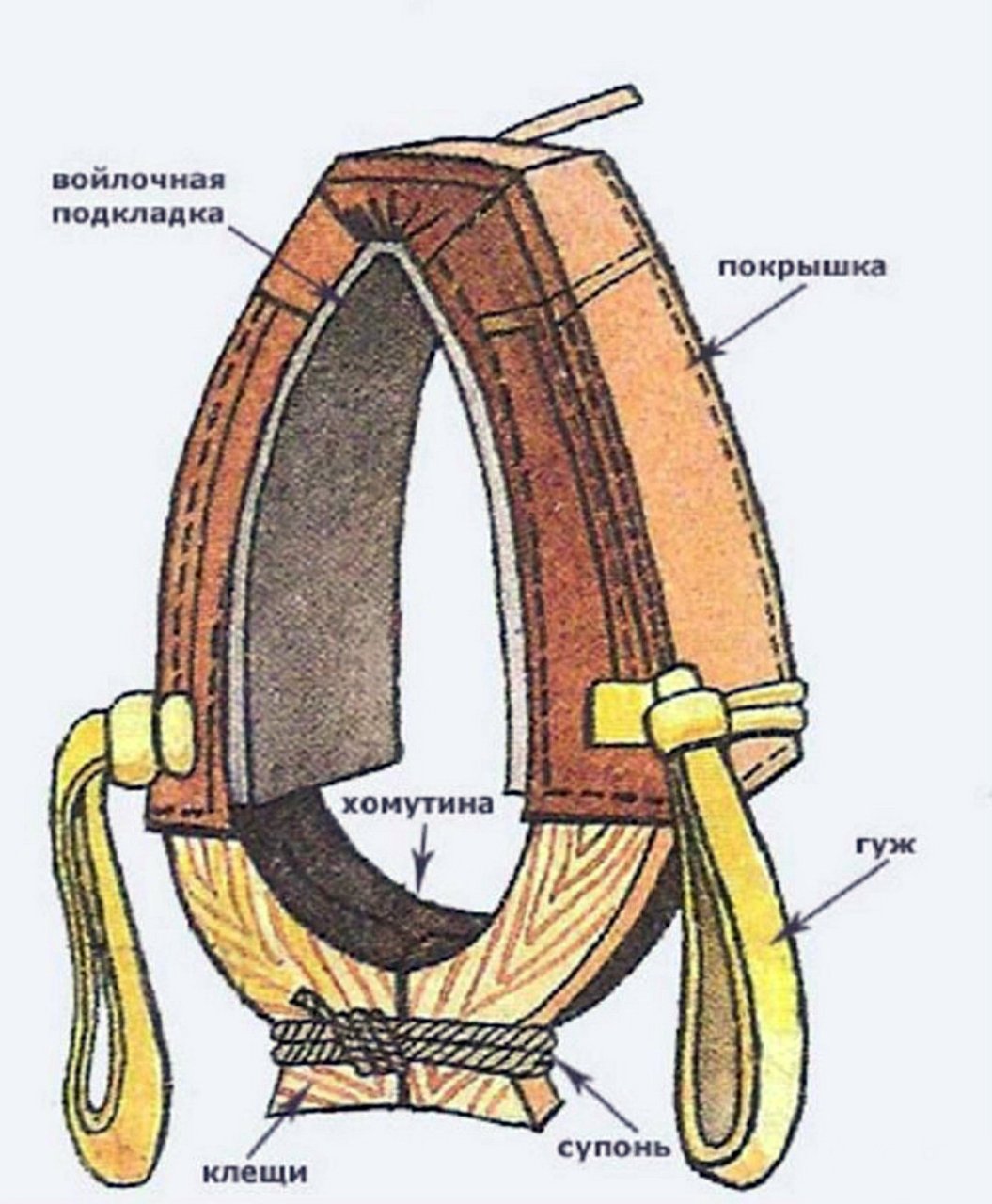

За какую бы новую работу ни брался Николай, любую осваивал быстро и добивался лучших результатов. Так было и тогда, когда его попросили освоить другой вид сложной продукции – хомутные клещи. Приглядевшись, как их делают сезонники из западных областей страны, он вскоре превзошёл их.

Клещи - основа любого хомута, определяют форму и размеры его и обеспечивают необходимую прочность. Годится для них только прикорневая часть берёзы, клёна, вяза и других, одинаковых с ними по прочности пород недавно срубленных деревьев. Нижний конец клещей для большей прочности лучше всего вытёсывать из лапы корня, так называемые кореньковые клещи. Клещ, из прямослойной древесины – заведомый брак.

Клещи - основа любого хомута, определяют форму и размеры его и обеспечивают необходимую прочность. Годится для них только прикорневая часть берёзы, клёна, вяза и других, одинаковых с ними по прочности пород недавно срубленных деревьев. Нижний конец клещей для большей прочности лучше всего вытёсывать из лапы корня, так называемые кореньковые клещи. Клещ, из прямослойной древесины – заведомый брак.

С хомутными клещами связано первое упоминание о стахановце Кривцове в районной га-зете «Голос рабочего», которое нашлось в Омутнинском архиве. Оно датируется 18-м ноября 1935 года. Сообщалось, что «лесоруб Зиминского лесоучастка Кривцов Н.Н. изо дня в день поднимает темпы, закрепляет свои успехи… Администрация лесоучастка предоставила Кривцову лучшую квартиру со всей обстановкой. Кривцов пользуется хорошими, дешёвыми обедами в столовой». Утром 27 ноября этого же года читатели узнали о делегации стахановцев района, вы-ехавшей минувшей ночью на краевое совещание передовиков «промышленности, транспорта и леса». Перед отъездом один из членов делегации, Н. Н. Кривцов дал журналистам короткое интервью:

«На клещевой болванке свое дневное задание я выполняю на 370 – 400 процентов. …На совещании я поделюсь своим опытом работы, расскажу о том, как я добился высоких показателей».

3 декабря, вернувшись из Кирова, Николай в заметке «Я дал обещание» поделился своими впечатлениями:

«… встретили нас тепло и торжественно. …Я был избран членом президиума… Мне пришлось выступать ...

Сначала было как то страшно, боялся, так как я никогда не выступал. …Потом оказалось, что ничего страшного нет. Люди все свои.

… дал обещание выполнять не на 350 проц., а на 500 проц. дневную норму по заготовке клещевой болванки.

… тов. Столяр [в 1934—1937 годах первый секретарь Кировского крайкома и обкома ВКП(б) – В.П.] мне сказал:

- Молодец, Кривцов, работаешь и говоришь по стахановски».

Своей необычностью для сегодняшних дней моё внимание привлекла публикация газеты 29 декабря 1935 года «Как проводит отпуск стахановец Кривцов»:

«14 декабря лесоруб стахановец Николай Назарович Кривцов на заготовке клещевой болванки выполнил норму на 430 процентов.

На другой день по распоряжению прораба лесоучастка тов. Шуклина, к квартире Кривцова подали лошадь. Николай Назарович направился домой в Залазну в предоставленный ему 2-недельный отпуск.

… Тепло и гостеприимно встретили его родственники и товарищи. Его старший брат Петр, теперь механик в колхозе «Утро», в первый день приезда своего брата пригласил его в гости. Поздравил Николая Назаровича с его победами и обещал ему работать так же, по-стахановски.

Впервые за свою жизнь Николай Назарович так весело и богато проводит отпускные дни. Получил много денег, привез домой патефон – подарок от районного совещания стахановцев, купил жене и ребенку не мало подарков и сам оделся прилично.

Каждый день по вечерам к нему собираются его товарищи, приходят школьники. Николай Назарович делится с ними о своей работе, рассказывает о своей поездке в город Киров на краевое совещание стахановцев. А потом вместе слушают патефон. Николай Назарович ежедневно читает техническую литературу, газеты и ходит в кино».

* * *

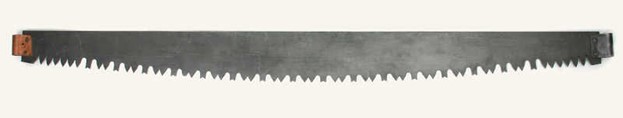

Лес в наших краях издавна валили топором. Пилу на Руси знали тоже издревле. Она есть во многих музеях. Большинство древнерусских пил были найдены в Новгороде, Старой Ладоге, Белоозере, на Верхней Волге. Но пилой даже в лесном камско-вятском крае многие века пользо-вались только для отдельных работ. Даже доски часто вытёсывались топором. У крестьян сложи-лось твёрдое убеждение, что обрубленное бревно и вытесанная доска лежат в постройке значительно дольше опиленных. Двуручные пилы на лесоразработках появились в начале XVIII века. Впервые в России их начали применять принудительно, по специальному указу Петра I от 23 декабря 1701 года при заготовке дров для Москвы, а позднее - и обработки корабельного леса:

«… дрова готовить на продажу и на подряд и про себя... девять сажень топоровой рубки, а десятую сажень пилованую…, по девяти плах рубленых топорами, а десятую плаху пилованную ж; чтоб в те два года всяких чинов работ-ные люди в таких дровяных пилах изготовились и пилованью дров изучились...».

В указе говорится, что в города, где идёт заготовка дров для Москвы, «посланы изъ Розряду образцовыя ручныя пилы».

Основная причина перехода с топора на пилу заключалась в сбережении леса, значительном сокращении (более чем на 15 процентов) отходов древесины в виде щепы. Сначала пилы применялись только на разделке поваленного топором леса. На валке двуручной пилой приходилось работать втроём. Двое пилили, а третий, помощник, подталкивал шестом готовое упасть дерево в нужную сторону. Свалить такой же ствол за такое же время мог и один лесоруб топором. Поэтому пилы приживались в России очень долго. К началу 30-х годов прошлого века валка леса в СССР двуручной пилой велась повсеместно. Советская промышленность освоила массовое производство пил различных размеров для валки и раскряжёвки. Широко применялись двуручные златоустовские пилы, Горьковского завода «Металлист», завода «Ижсталь». Появились импортные инструменты. В Кировском крае работали на шведских «Викинг», «Сандвикен» и «Кроскот» со сложным зубом, в Омутнинском леспромхозе - немецкой «Ринко», канадской «Кенионка».

Поперечная двуручная пила Кроскот. 1932 г.

Немецкая двуручная пила «кремлёвка». 1944 г.

Двуручная пила завода Ижсталь. 1946 г.

Рационализировался и топор. Вместо однотипного появилось несколько его видов - лесорубочный, сучкорубный, колун...

Для внедрения передовых приёмов труда начале 30-х годов в СССР были приглашены опытные зарубежные рабочие и специалисты – норвежцы и финны, жившие в США и Канаде. Наибольший вклад в развитие лесозаготовок внесли финские лесорубы, работавшие с 1930 года на Матросском лесопункте в Карелии. Мастерство их распространилось по всей стране.

Слева: из коллекции В. Светлаковой. Лучкист Сюзьвинского лесопункта соседнего со 101-м Бисеровского леспромхоза; справа: североамериканский финн в Прионежском районе Карелии. 1931 г. Фото Я. М. Роскина.

Важным событием стало появление на лесосеке в 1932 году лучковой пилы, которыми работали эти самые финны. Они привезли с собой шведские инструменты Компис, английские Телес и канадские с деревянной рамкой.

Как и многие другие новшества, лучковая пила не сразу была принята лесорубами. Понадобилось время на ломку психологических барьеров, подготовку кадров пилоправов, вальщиков, раскряжёвщиков, обрезчиков сучьев. Но затем «лучок» более пятнадцати лет, вплоть до появления моторных инструментов был незаменим в лесу. Пилу даже прозвали «стахановкой» из-за её более высокой производительности по сравнению с двуручной.

В Кировском крае она появилась впервые в осенне-зимний сезон 1934 – 1935 годов. В омутнинские леса лучковая пила пришла ещё позже, через год. Сюда, в отдалённый и глухой угол области, всё новое приходило медленно и распространялось также не торопясь. «Лучок» был встречен с большим недоверием. Многие недоумевали: как можно такой маленькой и «нежной» пилой валить деревья, да ещё и одному?!

Николай Кривцов прослышал, что лучшие лесорубы уже пользуются лучковой пилой, но особой, отличавшейся от плотницкой режущим полотном, расположением и заточкой зубьев. Кривцов неплохо владел похожим, но обычным для хозяйственных работ инструментом. Лучковая пила для валки и раскряжёвки леса, по доходившим до него рассказам, по всем показателям лучше двуручной. И, самое главное, пилить можно одному. Решил попробовать. После нескольких дней «притирки» к новому инструменту, проверки разных приёмов работы он составил для себя обязательные правила, которые всегда старался выполнять. Перво-наперво – не торопиться, делать всё по порядку, не спеша, но и не медля. Сначала подготовить рабочее место: перед вал-кой утоптать снег и мох, срубить мешающие подрост и ветки, убрать валежник, очистить нижнюю часть ствола от земли и коры. На правильную глубину, точно в нужном месте сделать предварительный подруб. Без хорошо заправленного топора и подогнанного под руку и росту топорища этого не сделать. Пила требует особой заботы. Хороший лучкист не может ни на кого надеяться. Всё – самому: держать полотно в чистоте, ежедневно очищать и смазывать, уметь натачивать, постоянно проверять и регулировать натяжение луки.

Николай Кривцов прослышал, что лучшие лесорубы уже пользуются лучковой пилой, но особой, отличавшейся от плотницкой режущим полотном, расположением и заточкой зубьев. Кривцов неплохо владел похожим, но обычным для хозяйственных работ инструментом. Лучковая пила для валки и раскряжёвки леса, по доходившим до него рассказам, по всем показателям лучше двуручной. И, самое главное, пилить можно одному. Решил попробовать. После нескольких дней «притирки» к новому инструменту, проверки разных приёмов работы он составил для себя обязательные правила, которые всегда старался выполнять. Перво-наперво – не торопиться, делать всё по порядку, не спеша, но и не медля. Сначала подготовить рабочее место: перед вал-кой утоптать снег и мох, срубить мешающие подрост и ветки, убрать валежник, очистить нижнюю часть ствола от земли и коры. На правильную глубину, точно в нужном месте сделать предварительный подруб. Без хорошо заправленного топора и подогнанного под руку и росту топорища этого не сделать. Пила требует особой заботы. Хороший лучкист не может ни на кого надеяться. Всё – самому: держать полотно в чистоте, ежедневно очищать и смазывать, уметь натачивать, постоянно проверять и регулировать натяжение луки.

Только тогда и запилы будут равномерными, и зажимы реже – всё пойдёт глаже и быстрее. Чтобы быстрее свалить дерево, и чтобы пила шла плавно, надо занять удобное и устойчивое по-ложение. На первых порах у Кривцова не получалось быстро делать ровный запил. Потом он в совершенстве овладел этой операцией.

Освоив «лучок», Кривцов вскоре обогнал и на повале, и на разделке древесины лучших лесорубов района. В январе 1936 года газета «Голос рабочего» сообщала, что Николай Кривцов и его товарищи-стахановцы Зиминского лесоучастка М.О. Смагин, М.П. Смагин, И.О. Смагин, Н.Е. Смагин и М.Н. Шепелин поддержали почин плотбищенских вальщиков из Шурминского района и песковского лучкиста Ивана Иосифовича Дубова и заявили, что заготовят по тысяче кубометров леса не за весь сезон, как инициаторы соревнования, а значительно раньше - 1 января. Обязательство они выполнили. Из этого же номера газеты читатели узнали, что краевой Союз леса и сплава наградил Кривцова и Дубова лыжами и лыжными костюмами. В дни стахановской декады марта 1936 года Николай опять отличился – стал первым.

Задания Кривцову давали самые разные. С лесоповала переводили на заготовку дров для Омутнинского завода, с дров – на деловые сортименты. На любом участке показывал самые высокие результаты. В 1938 году газеты сообщили, что Николай, на разделке хлыстов лучковой пилой поставил мировой рекорд по заготовке телеграфных столбов. Я не нашёл источника, где бы это достижение было документально подтверждено как рекорд. Но небывало высокая выработка зафиксирована в отчётах и справках леспромхоза – 2219 процентов. В это же время Николай ставил рекорды на заготовке ружейной болванки. Слава о Кривцове, как лучшем стахановце, вышла за пределы области и добралась до Москвы.

* * *

В предвоенные годы лесопромышленный комплекс Советского Союза являлся одним из базовых в экономике государства. Но, несмотря на ряд реформ и преобразований, важнейшие компоненты отрасли, особенно заготовка древесины, оставались на низком уровне. Тяжёлый физический труд, слабый уровень механизации, производственной, коммуникационной и жилищно-бытовой инфраструктуры тормозили рост производства лесоматериалов. А их, как никогда, не хватало для обеспечения запланированных темпов строительства, индустриализации, поступления валюты, необходимой для покупки за рубежом современных машин и заводов. Между тем, в те годы валютные доходы от продаж леса за рубеж, как утверждают некоторые источники, по величине уступали лишь выручке от торговли золотом. СССР претендовал почти на половину экспорта всех скандинавских стран. Мировой экономический кризис больно ударил и по советскому лесному экспорту. Если в 1930 году за границу вывезли лесной продукции на 742,5 миллиона рублей, то в 1933-м – вдвое меньше. Ситуация перестала обостряться лишь к 1935 году. Советское правительство решило ею воспользоваться. Особое внимание оно обратило на более быстрое развитие заготовок в лесных районах северо-восточной части европейской России и Урала, примыкающих к существующим железнодорожным, автомобильным и водным магистралям, в первую очередь в верховьях Волги, Камы и Вятки. Здесь быстрее всего можно было получить отдачу капитальных вложений и увеличить объёмы производства древесины.

В продолжение Постановления ВЦИК «О состоянии и перспективах развития лесного хозяйства и лесной промышленности РСФСР» (26.11.1929 г.) и Постановления Экономического Совета РСФСР "Об утверждении Положения о советских лесных хозяйствах (лесхозах) и о советских лесопромышленных хозяйствах (леспромхозах)" (05.12.1929 г.) Совнарком предпринимает ряд жёстких мер для интенсификации лесозаготовок. В большинстве районов страны вводится лесная трудовая и гужевая повинности.

В Омутнинском леспромхозе в те годы численность деревенских сезонников – вальщиков, раскряжёвщиков, сучкорубов, подсобников, коновозчиков – доходила до 2000 человек. Лесная повинность в осенне-зимний период была обязательной. Правлениям колхозов запрещалось до полного выполнения заданий отзывать людей, мобилизованных на лесозаготовки, и противодействовать их зачислению на постоянную работу в леспромхозы. Правительство отменило оплату работы в лесу трудоднями через колхоз и ввело прямую систему оплаты труда и затрат на гужевой транспорт. Количество дней трудгужповинности постепенно росло. Если в конце 1920-х гг. они составляли 50-60 дней, то во второй половине 40-х – 150, в 50-х годах – более 170 дней. Каждому мобилизованному вручалось персональное извещение с указанием места и срока обязательной работы в лесу, а также установленного ему сезонного задания по заготовке, вывозке, подвозке или погрузке древесины. Активно действовала система заключения с колхозами и единоличниками специальных договоров.

На лесозаготовки отправлялись тысячи горожан, никогда не державших в руках ни пилы, ни топора. В некоторые годы мобилизовывалось до четверти сельских коммунистов и комсомольцев.

«В 1938 году, - пишет Ник. Васенёв, - по инициативе комсомольской организации области на лесозаготовки приехало много комсомольцев и молодёжи... Кривцову пришлось… стать учителем. К нему прикрепили группу в 60 человек. Многие из них за свою жизнь не спилили ни одного дерева. Кривцов разбил моло-дежь на бригады по 5 человек и стал учить. Во всей работе он показывал им лич-ный пример. Терпеливо изо дня в день передавал свой опыт и добился того, что все бригады стали выполнять нормы, а некоторые давали даже 250 процентов.

Двое из учеников Кривцова – товарищи Лаптев и Пыхтеева за отличную работу получили значки «Почетному работнику лесной промышленности».

За уклонение от трудовой и гужевой повинности, невыполнение заданий по лесозаготовкам, отказ от выполнения повинностей предусматривались большие денежные штрафы, в случае повторения – даже лишение свободы на срок до одного года. К уголовной ответственности привлекались руководители колхозов, лесозаготовительных предприятий, виновные в срыве мероприятий, связанных с проведением трудгужповинности.

Определённые надежды возлагались и на массовое развитие в лесозаготовительной промышленности стахановского движения. От лесорубов-стахановцев, в первую очередь из состава кадровых рабочих, ожидали не только высокой выработки и рекордов, но и активного участия в наставничестве, обучении сезонников лесозаготовительным специальностям. Николай Кривцов ежегодно шефствовал над десятками новичков. Из многих вырастил настоящих профессионалов, передовиков производства, стахановцев.

Помимо повышения заработной платы, денежных и материальных премий, награждений почётными грамотами, званиями, орденами и медалями, улучшения жилищно-бытовых условий большим моральным стимулом для передовиков производства стало участие в слётах, конференциях и совещаниях регионального и союзного уровней. Чтобы подчеркнуть значимость подобного рода мероприятий, на них, как правило, присутствовали руководители компартии и государства. На одно из таких совещаний с участием Председателя Совета Народных Комиссаров СССР В.М. Молотова пригласили в 1938 году Кривцова. В ходе заседаний Вячеслав Михайлович лично попросил Николая поделиться опытом. Кривцов в растерянности поднялся на трибуну и не мог сразу сообразить, о чём и как говорить. Ему показалось, что он вообще ничего не может вспомнить о своих делах в таких далёких и нереальных в эту минуту омутнинских лесах. На помощь пришёл всё тот же В.М. Молотов:

— Расскажи, товарищ Кривцов, как ты достиг двух тысяч процентов на заготовке древесины, какие усовершенствования применил в своём труде?

Спокойный и участливый голос Молотова вернул Кривцову способность мыслить и говорить. И Николай начал рассказывать о своём леспромхозе, своей работе, своих товарищах-стахановцах, о найденных ими новшествах, о своих приёмах заготовки ружейной болванки.

С тех пор Кривцов попал в число людей, чей опыт стал примером для лесорубов страны, предметом изучения и распространения. Николая включили в правительственную комиссию по разработке системы оплаты труда лесозаготовителей. В 1938 году Николаю присвоили звание "Почетный работник лесопромышленности СССР". Звание давало не только почет, но и значительные привилегии. Обладатель его, например, ежемесячно получал к зарплате денежную надбавку в размере должностного оклада, дети могли бесплатно учиться в средней школе.

Уже вскоре после начала стахановского движения государственные и партийные деятели поняли, что многие его участники способны стать современными командирами производства. Молодые, энергичные, способные видеть новое, прогрессивное и быстро его воспринимать, стахановцы могли возглавить самые различные участки народного хозяйства, работать инструкторами-наставниками, мастерами, прорабами, начальниками небольших подразделений, а со временем стать крупными управленцами. Но их следовало подучить, воспитать. В стране начала создаваться система подготовки руководителей низового звена – курсы повышения квалификации, школы стахановцев, фабрично-заводские училища, техникумы. Местные партийные организации повели работу по привлечению стахановцев в компартию.

9 октября 1938 г. парторганизация Омутнинского постановила принять «рабочего-лесоруба, инициатора стахановских методов труда» Н.Н. Кривцова, «выполняющего норму на 250-300 % кандидатом в члены ВКП (б) первой категории с кандидатским стажем 1 год». Одним из поручителей был директор леспромхоза Иван Васильевич Пряслов. Выступая на собрании, он сообщил, что «тов. Кривцов является инициатором стахановских методов труда», его «уважают все рабочие, … за сезон 1937 – 1938 годов… обучил тёске ружейной болванки 40 человек, который сейчас являются стахановцами…». Через месяц решение парторганизации утвердило бюро райкома ВКП (б).

На следующий год Николая на всё лето отправили на курсы повышения квалификации подучиться грамоте и теоретическим основам лесного дела в Свердловск. В мае 1940-го его приняли в компартию. В числе трёх рекомендателей был новый директор леспромхоза – Михаил Николаевич Дряхлов.

Пока Кривцов мыкался по лесопунктам, его семья – жена Зинаида Алексеевна (урождённая Секретарёва) и двое детей – жила в Залазне. Начальство решило, что пора прославленному стахановцу перебираться в райцентр, на железную дорогу, поближе к цивилизации, возможности держать с ним постоянную связь, оперативно готовить его к участившимся поездкам на областные и всесоюзные мероприятия. Николаю выделили земельный участок по ул. Пушкина в Омутнинске, и он начал строить на нём собственный дом.

Чем больше я узнавал о Кривцове, тем сильнее мне хотелось увидеть и показать его не «иконой», возведённой официальным славословием в ранг святых, пафосом стахановского движения. Мой жизненный опыт, в том числе многолетнее, с рождения, обитание не просто в рабочей среде, а в плавильном котле человеческом, говорили, что все мы не без греха. Я, например, не встречал безгрешных людей, и сам, каюсь, грешен, хотя много раз представлял читателям моих газетных героев только в светлых тонах. Так было установлено и принято, а в те годы - особенно однозначно. Эпоха была тяжёлая, нагрузка на человека колоссальная. Но наши люди жили своей жизнью – работали, учились, любили и ненавидели, вили семейные гнёзда или в одиночестве мотались по ветру, ставили рекорды и пили водку, клялись в вечной дружбе и предавали, отдавали последнее страждущему и воровали, ходили на охоту и рыбалку, в кино и театр, рождались и умирали… Народная жизнь продолжалась во всех проявлениях, во всех своих традициях, устоях, привычках, хороших и плохих. «Но, тем не менее, рыба в Каме была!». Из песни слов не выкинешь. Поэтому и герои наши не были розовыми мальчиками и девочками, как часто рисовала их пропаганда. Они были разными, со всеми родимыми пятнами.

Говорят, Кривцов, как бы высоко ни возносился, всегда оставался «своим мужиком». Карьеры не делал, перед начальством не заискивал, зарабатывал много, но жадным до денег не был, не обособлялся, любил компании, выпить, по-залазнински, порой «до упаду». Не жалея сил на работе, с таким же пылом и жаром в дни и часы отдыха поддавался слабостям. Он и здесь не умел находить «золотую середину». Ему прощали пока не выходящие за нормы общепринятого местного поведения проступки – выпивки с небольшими прогулами. Они были ещё не часты, а работал он по-прежнему хорошо. Надеялись, что испытательный срок при вступлении в партию заставит быть дисциплинированнее. Для этого даже кандидатский стаж продлили на 7 месяцев. Но и после получения партбилета Николай не смог избавиться от срывов. Тяжёлая доля лесоруба, многодневная холостяцкая жизнь на лесопункте вдали от семьи, в окружении оторванных от дома сезонников, взрывной, непоседливый характер требовали эмоционального выхода, «расслабухи». Участившиеся выпивки известного на всю страну человека не давали покоя директору леспромхоза Михаилу Николаевичу Дряхлову. И не только как руководителю, но и как однопартийцу, члену ВКП (б), давшему рекомендацию Кривцову и теперь персонально отвечающему за его поведение. Было от чего переживать.

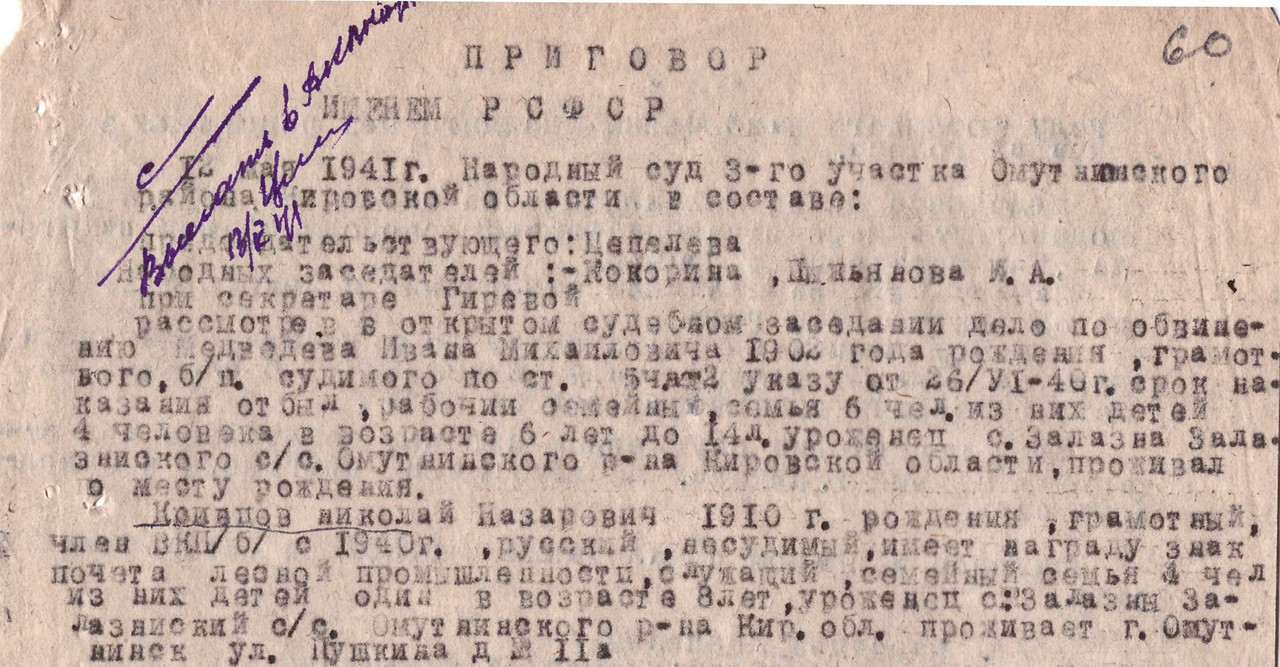

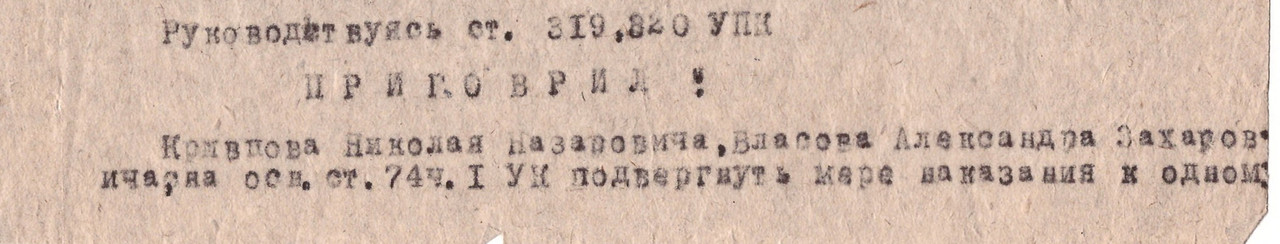

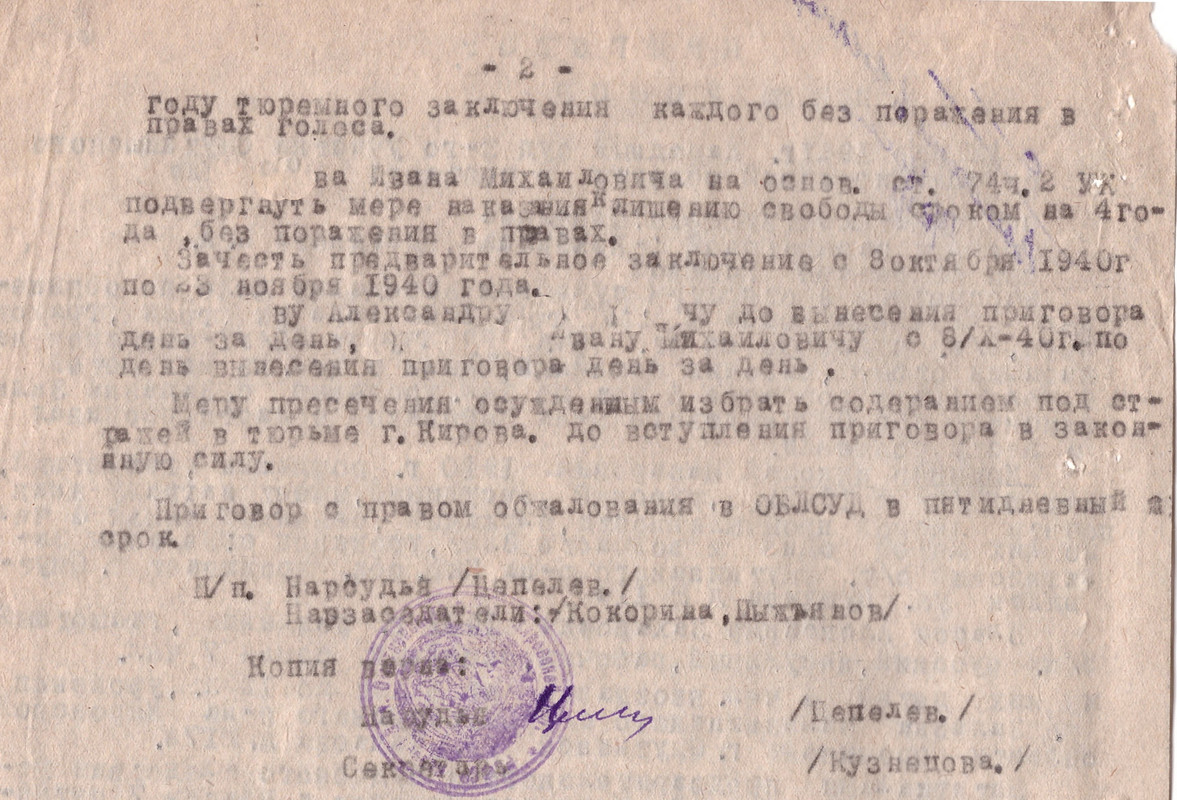

А тут - совсем жуткий скандал. Однажды приехав в очередной раз в родное село, Николай изрядно выпил с двумя друзьями. Не хватило. Весёлая и возбуждённая кампания завалилась в сельскую столовую, чтобы продолжить. Одному из них – Ивану - что-то не понравилось, начал материться, бить посуду, полез в драку с буфетчицей и посетителями. Вместо того, чтобы успокоить товарища, разгорячённые собутыльники «сами вступили в скандал и стали кидать [и бить] табуретки, столы, диваны». Несколько ударов Ивана досталось попытавшемуся навести порядок участковому инспектору милиции. Все трое оказались в кутузке. 12 мая 1941 года Омутнинский районный суд приговорил Ивана к 4 годам лишения свободы, Николай и другой его дружок получили по году. Партийное собрание леспромхоза исключило Н.Н. Кривцова из членов ВКП (б). До вступления приговора суда в законную силу Кривцов содержался в тюрьме г. Кирова.

Всё? Славная биография закончена?

Продолжение следует

Вдруг из маминой из спальни...https://maps.app.goo.gl/7pnhRrrsaZh17xik8

Владимир Евгеньевич, спасибо за содержательный и интересный рассказ о нашем земляке, ждём продолжения!

Благодарю Вас, Владимир Евгеньевич! Вот оно, настоящее, кропотливое исследование биографии Кривцова. В своё время, я тоже интересовался его биографией, но так досконально не изучал. Спасибо, узнал о нём очень много интересного.